Caso Clínico

Caso clínico. Úlcera por presión en paciente diabético

Publicado

hace 4 añosel

Índice

Úlcera por presión en paciente diabético: Caso clínico.

En esta entrada queremos presentar el caso de un paciente diabético, tratado en uno de nuestros centros, con una úlcera por presión en talón izquierdo

Las úlceras por presión (UPP) son toda lesión de la piel y tejidos subyacentes causadas por hipoxia debido a la presión, fricción y/o cizallamiento que se genera en zonas de prominencia ósea, por estar el hueso sobre una superficie plana dura; que en conjunto con la no paliación de estas fuerzas mencionadas anteriormente contribuyen a la necrosis del tejido. Ser mayor de 65 años, los daños a nivel vascular, inmovilización, nutrición, neuropatías e incontinencia son factores de riesgo ante las UPP. El peligro varía desde un eritema cutáneo no blanqueable hasta muerte tisular con amplia necrosis pudiendo abarcar músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos entre otros.

Las UPP se contemplan como un problema de salud pública a causa de su incidencia y alta prevalencia que oscila entre 3-50% en pacientes hospitalizados. En hospitalizaciones de personas mayores hablamos de alrededor de 40%.3 En el paciente se produce desgaste tanto psíquico como físico, lo cual afecta la calidad de vida y llega a ocasionar la muerte. En el entorno familiar se puede generar una carga económica ya que los materiales que se necesitan para un buen cuidado y prevención suelen ser costosos. Muchas veces las hospitalizaciones son de tiempos prolongados lo que conlleva al alto consumo de recursos materiales y humanos, lo que deriva en un alto gasto para los sistemas de salud.

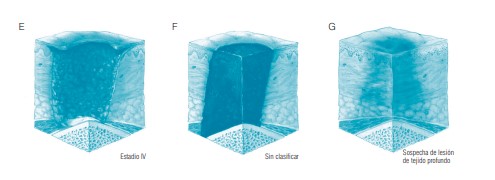

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA NPUAP/EPUAP

Se debe de reemplazar los términos etapa, tipo o grado por categorías. Esta “categoría” tiene la ventaja de tener un significado no jerárquico. Por lo que de esta manera quedan obsoletos conceptos como “progresión de I a IV” o “curación del IV al I”.Las categorías de las UPP se clasifican de acuerdo con el nivel de compromiso de los tejidos: epidermis, dermis, tejido subcutáneo, músculo y hueso.

Categoría I

piel integra con eritema (enrojecimiento) no blanqueable de una zona, generalmente situada, sobre una prominencia ósea. En pieles oscuras puede que no se aprecie la palidez. Esa zona puede estar más dolorosa, firme, suave, indurada, con más temperatura o incluso frío comparado con los tejidos adyacentes. La categoría I nos alerta de la posibilidad del desarrollo de las siguientes categorías; puede ser difícil de detectar en personas con tonos de piel oscura.

Categoría II

Eliminación parcial del grosos de la dermis. Se muestra como una úlcera abierta de poca profundidad, presentando un lecho rojo-rosado sin esfacelos.

También puede presentarse como una flictena intacta con sustancia serosa o cero-sanguinolenta, o rota. Se presenta como una úlcera superficial brillante o seca sin esfacelos ni hematomas. La aparición de un hematoma denota lesión en los tejidos profundos. Esta categoría no debería ser usada para describir laceraciones, lesiones de esparadrapo, dermatitis asociada a incontinencia, maceración o excoriación ya que estas heridas no son formadas por las fuerzas que sí forman una UPP.

Categoría III

Eliminación total del espesor de la piel. Puede estar a la vista la grasa subcutánea, pero los huesos, tendones y músculos no serán visibles. Los esfacelos pueden estar presentes, pero sin ocultar la profundidad de la pérdida de tejido. Puede incluir cavitaciones y/o tunelizaciones. En las úlceras por presión que se encuentren en la Categoría III, la profundidad dependerá de la zona donde se encuentre; un ejemplo es el puente de la nariz, la oreja, el occipital y el maléolo que no tienen tejido (adiposo) subcutáneo, por lo que las úlceras que se encuentren en estas zonas serán poco profundas. Por lo contrario, las zonas con mayor adiposidad pueden llegar a presentar úlceras de gran profundidad. Las úlceras por presión de esta categoría presentan de manera directa el hueso expuesto, por lo que será visible ni palpable.

Categoría IV

pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón y/o músculos expuestos. Los esfacelos pueden estar presentes, a menudo presenta cavitaciones y/o tunelizaciones. La úlcera por presión de categoría IV puede presentar diferentes profundidades según la zona anatómica donde se encuentre la úlcera. El puente de la nariz, oreja, el occipital y el maléolo no tienen tejido (adiposo) subcutáneo y las úlceras de Categoría/estadio IV pueden ser poco profundas. Las úlceras por presión en categoría/estadio IV pueden llegar al músculo y/o estructuras de soporte como son la fascia, tendón o la cápsula de la articulación; por lo que es muy previsible que pueda acabar causando una osteomielitis u osteítis. El músculo y el hueso está totalmente expuesto, por lo que es visible y palpable.

Categoría no estadiable/sin clasificar

Eliminación total del espesor de los tejidos, este tipo de úlceras presentan el lecho completamente oscurecido por esfacelos (marrones, amarillos, verdes, grises o canela) y/o escaras (marrón o negro) y no se puede apreciar bien la profundidad.Hasta que se hayan desbridado suficientes esfacelos y/o la escara para poder ver la base de la herida, la verdadera profundidad no se puede determinar, pero será una Categoría/estadio III o IV. Los términos no-clasificable y sospecha de herida de tejido profundo se reconocen en Europa como de categoría IV.

Sospecha de lesión tejidos profundos-profundidad desconocida

Se sospecha cuando aparecen zonas en la piel de color púrpura o marrón, incluso ampollas con sangre causadas por la presión y/o cizallamiento en los tejidos blandos subyacentes. Antes de la aparición de dicha área pueden presentar tejido doloroso, firme o blando, más frío o caliente en relación con los tejidos adyacentes. En persona que presentan piel oscura, puede ser difícil detectar estas lesiones. Puede presentar una flictena delgada sobre un oscuro lecho de la herida. También puede evolucionar y transformarse en una escara delgada. En muchas ocasiones, aun que se le aplique un tratamiento adecuado puede empeorar de manera rápida y exponer capas adicionales de tejido.

Presentación del caso clínico de úlcera por presión

- Sexo: Hombre

- Edad: 71 años

- Alergias: No AMC

- Antecedentes: Diabetes Mellitus Tipo II, HTA, Dislipemia, FA permanente, Miocardiopatía isquémica, portador de DAI, Ingreso por HDA, Retinopatía diabética fotocoagulada, Amputación infracondililea de MID en junio 2021.

- Tratamientos farmacológicos: Insulina Mix50 Humalog, Seguril 40 mg, Pradaxa 110mg, Entresto 24.26mg, Synjardy, Bisoprolol 5mg, Aldactone 25mg, Atozet 10.40 mg, Omeprazol 20mg, Humalog mix 50.

- Observaciones: Exfumador desde hace 2010, No refiere hábitos tóxicos, es dependiente parcial para las actividades básicas de la vida diaria y colaboradora.

Valoración inicial de la úlcera por presión

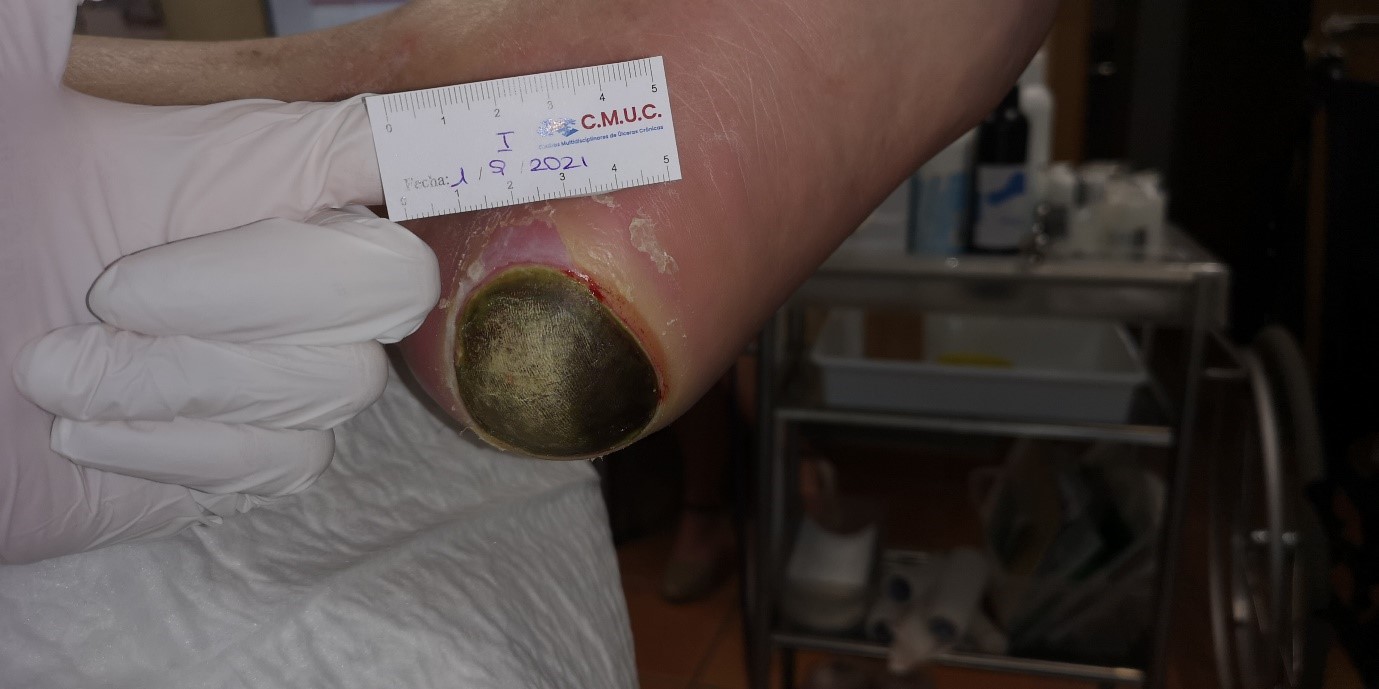

Paciente que acude a nuestro servicio de enfermería en septiembre de 2021 para valoración de úlcera por presión en talón del pie izquierdo con una evolución de 2 meses aproximadamente.

Seguido por cirugía vascular.

A su llegada presenta una úlcera en talón izquierdo en cara interna de 4.5cm de alto y 5.8cm de ancho. En el lecho de la herida presenta placa necrótica en lecho de la herida y piel perilesional sana.

En la exploración física se palpan pulsos en tibial posterior, pedio y poplíteo en miembro inferior izquierdo.

Señal doppler realizado en pedio y tibial posterior del miembro inferior izquierdo positiva.

Su Índice tobillo-brazo es miembro inferior izquierdo es de 0,95 (grado de oclusión normal).

En la escala Fedpalla presenta Grado II, que indica buen pronóstico para la cicatrización.

En la escala de dolor EVA la paciente indica un 0 en reposo y 0 al tacto.

UPP de categoría no clasificable

Escala Resvech: 14

Debido a que presenta placa necrótica no se le realiza cultivo hasta retirarla.

Tratamientos aplicados y evolución clínica a la úlcera por presión

Iniciamos el tratamiento de la úlcera porpresión realizando curas en ambiente húmedo y complementando, en cuanto se ha retirado la placa necrótica, con sesiones de terapia de ozono gas local en días alternos y un vendaje de sujeción.

Tras la retirada de la placa necrótica podemos clasificarla como categoría II, además presenta un exudado de tinción compatible con infección, se le realiza cultivo siendo positivo en Pseudomonas aeruginosa. Su médico de atención primaria le pauta antibioterapia durante dos dias.

Pasados unos días tras la finalización de la antibioterapia, sigue presentando el exudado con tinción por lo que se repite cultivo volviendo a ser positivo en Pseudomonas aeruginosa; dado que su médico de atención primaria decide no darle más antibioterapia seguimos con fomentos bactericidas, terapia de ozono gas local y cura en ambiente húmedo.

El ozono es un poderoso germicida (elimina hongos, bacterias y virus) y favorece una alta oxigenación de las heridas. Cada sesión de terapia con ozono gas dura unos cuarenta minutos.

Se ha realizado cura en ambiente húmedo según las necesidades de la lesión.

Para el cuidado de la piel hemos utilizados productos ozonizados; lavamos el miembro inferior con jabón y agua ozonizados para eliminar restos de cremas, aplicamos aceite ozonizado en la piel perilesional y para la hidratación de la piel crema ozonizada (ver entrada del 5/03/2018).

En enero de 2021, tras 19 semanas de tratamiento, el talón se encuentra totalmente epitelizado.

Tras la cicatrización y eliminación total de la úlcera por presión, se le da el alta al paciente con unas recomendaciones para el cuidado de la piel y pie diabético:

- Aplicar aceite ozonizado en talón y resto del pie teniendo especial cuidado en zonas interdigitales para prevenir humedades innecesarias, sin frotar.

- Hidratación con crema ozonizada.

- Control de la diabetes mellitus como hasta el momento.

- Uso de dispositivos antipresión necesarios para prevenir nuevas posibles apariciones de UPP.

Bibliografía

- Soares PF, Joaquim MM, Dorociak SJ, Crozeta K, Dayane RJ. La efectividad de hidrocoloide versus otros apósitos en la cicatrización de úlceras por presión en adultos y ancianos: revisión sistemática y metaanálisis. Rev Latino-Am Enfermagen. 2014;22(3):511-20.

- García-Fernandez FP, Soldevilla-Agreda JJ, Pancorbo-Hidalgo PL, Verdú Soriano J, López-Casanova P, Rodríguez-Palma M. Clasificación-categorización de las lesiones relacionadas con la dependencia. Serie de Documentos Técnicos GNEAUPP Nº 11. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Logroño. 2014.

- Samaniego-Ruiz María-Jesús, Llatas Federico Palomar, Jiménez Onofre Sanmartín. Valoración de las heridas crónicas en el adulto: una revisión integrativa. Rev. esc. enferm. USP [Internet]. 2018 [citado 25 de enero 2021]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

- Samaniego-Ruiz M-J, Llatas FP. Prevalencia e incidencia de heridas crónicas en Atención Primaria [Internet]. 2020 [citado 25 de enero 2021]. Disponible en: https://www.heridasycicatrizacion.es/images/site/2020/02_JUNIO_2020/Articulo_Or iginal_1_SEHER_10.2.pdf

- Barón Burgos MM, Benítez Ramírez MM, Caparrós Cervantes A, Escarvajal López ME, Martín Espinosa MT, et al. Guía para la prevención y manejo de las UPP y heridas crónicas [Internet]. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Servicio de Recursos Documentales y Apoyo Institucional; 2015 [citado 7 de mayo 2021]. Disponible en: https://gneaupp.info/wpcontent/uploads/2015/10/Guia_Prevencion_UPP.pdf

Quizás te interese

Caso Clínico

Caso clínico: Tratamiento de Úlcera de Martorell con Ozonoterapia

Publicado

hace 11 horasel

29 de diciembre de 2025Por

CMUC Admin

Tras hablar sobre qué es la insuficiencia arterial, en esta entrada presentamos un caso clínico real de úlcera de Martorell en una paciente diabética e hipertensa, demostrando la eficacia de un diagnóstico correcto y un tratamiento personalizado.

Índice

La Úlcera de Martorell

La úlcera de Martorell, también llamada úlcera supramaleolar por arteriolitis, es más conocida como úlcera hipertensiva. Fue descrita por primera vez por el cardiólogo Fernando Martorell en 1945. Estas lesiones son una complicación de la hipertensión arterial; la obstrucción severa presenta isquemia local y una úlcera por falta de irrigación.

Se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre 55 y 65 años.

Suele presentarse a partir de una mácula (área plana de la piel de color diferente a la piel normal) o pápula (una lesión circunscrita, elevada y sólida) con bordes necróticos, con cianosis y eritema perilesional. En 55,6% de los casos se desencadena por un mínimo trauma y el 44,4% de forma espontánea. (2)

Criterios para el diagnóstico:

- Hipertensión arterial diastólica.

- Úlcera isquémica superficial localizada en la cara externa o anteroexterna de los miembros inferiores(supramaleolar), en la unión del tercio medio con el tercio inferior.

- Pulsos periféricos presentes.

- Ausencia de patología venosa.

- Simetría de las lesiones (úlceras bilaterales o unilaterales, y cicatrices en la pierna contralateral).

- Mayor prevalencia en las mujeres.

- Ausencia de calcificación arterial.

Presentación del Paciente

-

Sexo/Edad: Mujer de 71 años.

-

Antecedentes: Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial (más de 20 años), Obesidad, Hipercolesterolemia.

-

Observaciones: Vida sedentaria, dependiente para actividades básicas, pero colaboradora.

Valoración Inicial de la Herida

La paciente acude a nuestro servicio de enfermería en noviembre para tratar una úlcera en el miembro inferior derecho con una evolución de aproximadamente dos meses, hasta ese momento acudía a su centro de salud a realizar las curas.

A su llegada presenta una úlcera en el miembro inferior derecho en cara interna de 3,9cm de alto y 4,6cm de ancho. En el lecho de la herida presenta fibrina desnaturalizada con zonas de esfacelo, con un halo eritematoso en la piel perilesional, poco exudativa.

Así mismo, presenta en el mismo miembro inferior hipoxia tisular en la cara externa.

En la exploración física se palpan pulsos en tibial posterior, pedio y popliteo.

También da señal positiva el doppler realizado en pedio y tibial posterior.

Su Indice tobillo-brazo es en ambos miembros inferiores de 0,88 (posible arterioesclerosis).

En la escala Fedpalla presenta Grado II, que indica buen pronóstico para la cicatrización.

En la escala de dolor EVA la paciente indica un 9. Refiere dolor nocturno y al caminar.

Debido a que presenta signos compatibles con una infección, se realiza un cultivo del exudado de la herida que da positivo en Staphylococcus aureus (abundante) y Pseudomonas aeruginosa (abundante). Su médico de atención primaria le pauta antibioterapia durante diez días.

Tratamientos aplicados y evolución clínica

Iniciamos el tratamiento de la úlcera realizando curas en ambiente húmedo y complementando con sesiones de terapia de ozono gas local en días alternos y un vendaje de compresión floja.

El ozono es un poderoso germicida (elimina hongos, bacterias y virus) y favorece una alta oxigenación de las heridas. Cada sesión de terapia con ozono gas dura unos cuarenta minutos, en las primeras semanas del tratamiento la paciente refiere durante estas sesiones dolor por lo que se reduce el tiempo.

Durante el tratamiento se han realizado desbridamientos mecánicos.

Se ha realizado cura en ambiente húmedo según las necesidades de la lesión. También hemos adaptado el tratamiento según el dolor que ha referido la paciente (durante la noche y después de cada cura) para aportarle una mayor comodidad entre cada tratamiento.

Para el cuidado de la piel hemos utilizados productos de ozono; lavamos el miembro inferior con jabón ozonizado y agua ozonizada para eliminar restos de crema, aplicamos aceite ozonizado en la piel perilesional e zona de hipoxia tisular, y para la hidratación de la piel crema de ozono.

Aproximadamente un mes después de iniciar el tratamiento en la zona donde presentaba hipoxia tisular (en la cara externa del miembro inferior derecho) se crea una nueva úlcera de 0,6cm de alto y 0,5cm de ancho, la cual, presenta fibrina desnaturalizada en el lecho de la herida, piel perilesional sana y exudado moderado. Esta nueva herida se le aplica el mismo tratamiento que la herida inicial.

A las trece semanas se retira la terapia de ozono gas, debido a la buena evolución de las heridas:

La herida inicial en la cara interna del miembro inferior derecho esta epitelizada. Se continua aplicando aceite ozonizado sobre la cicatriz.

La herida en la cara externa ha disminuido de tamaño. Se continua con las curas húmedas cada dos días y el vendaje de compresión floja.

En marzo después de 17 semanas de tratamiento ambas heridas han epitelizado.

Conclusión y Recomendaciones al Alta

- Hidratación con crema de ozono

- aplicar aceite ozonizado en las cicatrices, sin frotar.

- Control de la diabetes mellitus y la hipertensión como hasta el momento.

- Deambulación diaria

Este caso de tratamiento de la úlcera de Martorell demuestra que una adecuada anamnesis es esencial para aplicar un tratamiento individual que ayude a la cicatrización de úlceras complejas.

Caso Clínico

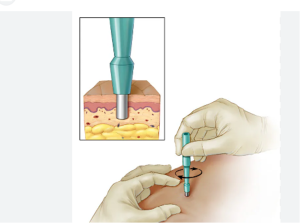

Microinjertos Cutáneos – Casos Clínicos

Publicado

hace 1 mesel

18 de noviembre de 2025Por

CMUC Admin

En el primer blog de esta serie de blogs sobre los microinjertos cutáneos, os explicamos los fundamentos de la técnica Hy-Tissue Micrograft (HT-MG): un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza microfragmentos de piel autóloga para estimular la cicatrización en heridas crónicas cuando los tratamientos convencionales no han sido eficaces.

En este segundo artículo, nos centramos en la experiencia clínica recogida en el estudio: cinco pacientes con heridas de etiologías diversas tratados mediante HT-MG.

Se trata de un estudio analítico, observacional, transversal y prospectivo, para evaluar la eficacia clínica de esta técnica en términos de cierre de la herida, disminución del dolor y seguridad del procedimiento, manteniendo un enfoque práctico y reproducible en el entorno asistencial.

Índice

Perfil de los pacientes y características de las heridas

El estudio incluyó un total de cinco pacientes, seleccionados tras valorar que sus heridas no respondían de forma adecuada al tratamiento convencional con cura en ambiente húmedo (CAH).

La edad media fue de 63,8 años, con cuatro mujeres y un hombre, y una evolución media de las lesiones de dos años, lo que refleja la cronicidad de los casos. El tamaño medio de las heridas fue de 45,8 cm², con variaciones según la localización y etiología.

Las causas de las lesiones fueron variadas, lo que permitió observar la aplicación de la técnica en distintos contextos clínicos:

-

Enfermedad de Hansen

-

Dos úlceras venosas

-

Una lesión por dermatoporosis grado IV

-

Una úlcera neuropática plantar

Todas las heridas se encontraban limpias, sin signos de infección activa y con un lecho apto para la técnica HT-MG, cumpliendo los criterios establecidos para garantizar la viabilidad del injerto.

Los cinco casos incluidos en el estudio muestran la aplicación práctica de la técnica HT-MG en heridas de distinta etiología, con resultados globalmente positivos.

Caso 1 – Lesión por enfermedad de Hansen

Paciente diagnosticado de enfermedad de Hansen con una lesión cutánea crónica que no respondía al tratamiento convencional.

Tras aplicar el microinjerto autólogo mediante HT-MG, se observó una evolución progresiva hacia la cicatrización, con una reducción del tamaño de la herida hasta un residuo final de 2 × 2 cm al cierre del seguimiento.

Caso 2 – Úlcera venosa crónica

Paciente con úlcera venosa de larga evolución.

Tras la aplicación de HT-MG, se evidenció una mejoría rápida en el aspecto del lecho y una epitelización progresiva, alcanzando la cicatrización completa durante el periodo de seguimiento.

Caso 3 – Úlcera venosa crónica

Segundo caso de etiología venosa, con características clínicas similares al anterior.

El tratamiento con HT-MG permitió una evolución favorable, con formación de nuevo tejido epitelial y cierre completo de la lesión sin complicaciones.

Caso 4 – Dermatoporosis grado IV

Paciente con dermatoporosis avanzada (grado IV), que presentaba una lesión atrófica persistente.

La aplicación de microinjertos cutáneos favoreció una respuesta cicatricial notable, con cierre completo de la herida en las semanas posteriores y mejora del tejido circundante.

Caso 5 – Úlcera neuropática plantar

Caso de úlcera neuropática en la planta del pie, con evolución tórpida pese al manejo convencional.

El procedimiento HT-MG consiguió una epitelización completa sin signos de infección ni recidiva, lo que confirma su utilidad en este tipo de lesiones complejas.

Resultados generales y observaciones clínicas

Los resultados globales del estudio muestran una respuesta positiva en todos los casos tratados con microinjertos cutáneos HT-MG. La técnica permitió reducir los tiempos de cicatrización, disminuir el dolor y mejorar la calidad del tejido epitelial obtenido tras el cierre de las heridas.

El tiempo medio de cicatrización fue de aproximadamente 2,5 meses, con una evolución satisfactoria y sin necesidad de hospitalización. Ninguno de los pacientes presentó signos de colonización bacteriana ni infección local tras la aplicación.

El sitio donante (de donde se obtuvieron las biopsias de piel) mostró una recuperación completa entre los 7 y 15 días, sin complicaciones relevantes.

Además, se destacó la facilidad de aplicación del procedimiento, lo que sugiere que puede integrarse en el ámbito ambulatorio o en atención primaria, siempre que se cumplan los requisitos de asepsia, limpieza del lecho y estado general adecuado del paciente.

Consideraciones técnicas y biológicas

El éxito de la técnica se apoya en su base biológica: los microfragmentos obtenidos conservan la matriz extracelular (MEC), que actúa como soporte estructural y favorece la regeneración tisular al mantener nichos celulares activos y factores de crecimiento.

Desde el punto de vista mecánico, se hace referencia al principio de tensegridad, según el cual la estructura de la MEC mantiene la conexión entre las células y el entorno, facilitando su supervivencia e integración en el tejido receptor.

Conclusiones del estudio

El uso de microinjertos cutáneos autólogos (HT-MG) se presenta como una alternativa eficaz y mínimamente invasiva en el tratamiento de heridas crónicas que no responden a los métodos convencionales.

La técnica permite acortar los tiempos de cicatrización, reducir el dolor y obtener una cicatriz funcional y estéticamente aceptable, sin complicaciones infecciosas ni efectos secundarios relevantes.

Entre sus ventajas se encuentran:

-

Procedimiento ambulatorio, sin necesidad de hospitalización.

-

Recuperación rápida del sitio donante.

-

Aplicación sencilla y reproducible, adaptable al entorno de atención primaria o unidades de heridas.

No obstante, el éxito del tratamiento depende de una correcta selección del lecho, que debe estar bien irrigado y libre de tejido necrótico, fibrinoso o infectado.

La técnica no debe aplicarse directamente sobre hueso o tendón expuesto, ya que comprometería la viabilidad del injerto.

El trabajo demuestra que los microinjertos cutáneos HT-MG pueden ser una herramienta útil dentro del abordaje integral de las heridas complejas, especialmente cuando otras terapias no han logrado resultados satisfactorios.

En CMUC, apostamos por la incorporación de técnicas basadas en evidencia, seguras y adaptadas al paciente, que permitan avanzar hacia una cicatrización más rápida y eficaz.

👉 Si te perdiste la primera parte de esta serie, puedes leerla aquí para conocer cómo funciona la técnica HT-MG paso a paso.

Y no olvides seguirnos para descubrir más sobre las nuevas terapias avanzadas en el tratamiento de heridas crónicas.

En este nuevo artículo haremos un breve resumen sobre el pioderma gangrenoso y expondremos un caso clínico.

-

Índice

¿ Qué es el Pioderma gangrenoso?(1,2)

Es un trastorno infrecuente, que provoca la aparición de úlceras cutáneas de gran tamaño y muy dolorosas, en especial en miembros inferiores.

Su etiología o causa es desconocida; sin embargo, se considera que está relacionada con alteraciones del sistema inmunitario. Además, se ha observado una posible asociación con enfermedades inflamatorias intestinales, artritis y ciertos trastornos hematológicos.

-

Curso clínico del Pioderma gangrenoso.(1–3)

El curso y la evolución hacia la úlcera varían según cada paciente; sin embargo, de manera general, la lesión suele iniciarse como un bulto o erupción rojiza en la piel, semejante a una picadura. Con el paso del tiempo, esta evolución tiende a ser desfavorable, ya que la zona se necrosa y acaba transformándose en una úlcera de mayor tamaño.

En cuanto a sus características clínicas, la úlcera por pioderma gangrenoso suele ser profunda, con bordes bien definidos y sobreelevados, rodeados por un halo eritematoso o violáceo. El área periulceral, por su parte, se presenta enrojecida e indurada.

Puede aparecer una única lesión o varias simultáneamente. Con frecuencia, a partir del nódulo inicial, la lesión progresa rápidamente y se transforma en una úlcera profunda en un plazo de apenas 24 a 48 horas.

Según el tipo de pioderma, el cuadro puede comenzar con un nódulo, una pústula o una ampolla, lo que determinará su clasificación específica; por ejemplo, pioderma gangrenoso ampolloso.

En resumen, el pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica caracterizada por la aparición de una úlcera necrótica, de rápido crecimiento, muy dolorosa y con bordes inflamatorios y socavados.

Tras la cicatrización, suele quedar una cicatriz atrófica y cribiforme, frecuentemente acompañada de hiperpigmentación residual.

-

Diagnóstico.

El diagnóstico del Pioderma se realiza mediante las características clínicas y confirmación con biopsia del tejido.

Imagen de biopsia. (4)

El diagnóstico temprano del pioderma gangrenoso es fundamental, ya que permite iniciar rápidamente el tratamiento adecuado. De esta manera, se evita la progresión de la lesión y la aparición de secuelas, reduciendo además el tiempo de dolor y favoreciendo una evolución clínica más rápida y favorable.

-

Tratamiento(1,3,5)

La inmunosupresión es la base para manejar el Pioderma de forma sistémica mediante los corticoides sistémicos y la ciclosporina A.

A nivel tópico, el tratamiento del Pioderma, tiene una doble finalidad; manejo de la lesión mediante la eliminación del tejido necrótico, control del exudado, prevención y control de la sobreinfección, reducir el dolor y favorecer la cicatrización; y por otro lado, controlar el proceso inflamatorio con inmunosupresores tópicos.

Son útiles las curas húmedas con soluciones astringentes en piodermas exudativos y soluciones antisépticas, así como los antibióticos tópicos, o los corticoides tópicos en tratamiento coadyuvante de los medicamentos sistémicos.

-

Caso clínico

Paciente varón de 80 años, independiente para las AVBD que acude a nuestro servicio de Enfermería por ulceras en pierna Izquierda en tratamiento con Decloban pomada y polihexanida en gel alternando los días, y a la llegada a nuestro centro estaba realizando curas con apósitos urgo start plus.

Antecedentes: insuficiencia venosa crónica, policitemia vera.

Tratamiento habitual: con Adiro y furosemida.

Refiere haber iniciado hace 6 meses con una única úlcera necrótica tras comenzar con hidroxicarbamida para su patología de base, debiendo ser retirado tras biopsia de herida tomada y confirmación de pioderma.

Ha tomado ATB oral ciprofloxacino 7 días c/12h por infección por pseudomona areuginosa.

Exploración:

Se observa vendaje torniquete en zona afectada con apósito que cubre toda la superficie lateral externa de las lesiones, con tejido necrótico y esfacelado, y exudado moderado compatible con infección.

Piel perilesional eritematosa, edema perilesional sin fóvea. Signos compatibles con infección.

Se observan varices tronculares dilatadas en ambos MMII, telangiectasias más acentuadas en zonas de maleolos de ambos MMII.

Pulsos distales en ambos MMII presentes.

No refiere claudicación intermitente.

Valoración:

- ITB en pierna derecha de 1.07 mmhg.

- ITB en pierna izquierda de 1.2mmhg.

- Escala Fedpalla: grado II pronóstico bueno para la epitelización.

- Escala EVA: 10 en reposo y aumentado al tacto.

- Escala CEAP: C2

- Diagnóstico: Pioderma gangrenoso s/a tratamiento policitemia vera.

En las siguiente imágenes veremos la evolución favorable de un Pioderma gangrenoso hasta conseguir su epitelización.

Imagen 1. Valoración inicial Pioderma gangrenoso. CMUC

Imagen 2. Pioderma gangrenoso a los 3 meses de tratamiento. CMUC

Imagen 3. Pioderma gangrenoso a los 9 meses de tratamiento. CMUC

Imagen 4. Alta del paciente con Pioderma gangrenoso por epitelización. CMUC

Imagen 5. Cicatriz tras curación de pioderma. CMUC

Tras 15 meses de tratamiento, sesiones de oxígeno hiperbárico se consigue la epitelización de las lesiones, que además de padecer Pioderma se ha tratado la sobreinfección constante y la insuficiencia venosa.

Inicialmente se comenzó con desbridamiento cortante tras anestesia local, sesiones de ozonoterapia gas y curas en ambiente húmedo con corticoides tópicos hasta comenzar sesiones de oxígeno hiperbárico.

Posteriormente se utilizó alginato de plata en pasta, para combatir la infección junto con antibióticos orales, según resultado de cultivos y antibiogramas, y manejo del exudado, en una etapa de la lesión más exudativa.

Finalmente se consiguió la epitelización completa con proteasa activa.

Las curas se realizaron bajo el concepto TIMERS y en ambiente húmedo, junto con vendajes de compresión de tracción corta que provoco una reducción del edema, aumento del drenaje linfático entre otros efectos positivos de la terapia compresiva.

Recomendaciones al alta;

- Higiene diaria con jabón a base de aceites ozonizados.

- Hidratación con hidratante a base de aceites ozonizados.

- Colocación diaria de media compresiva.

- Deambulación activa diaria.

Bibliografía.

- Pioderma gangrenoso – Síntomas y causas – Mayo Clinic [Internet]. [citado 22 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pyoderma-gangrenosum/symptoms-causes/syc-20350386

- Pioderma gangrenoso – Trastornos dermatológicos – Manual MSD versión para profesionales [Internet]. [citado 22 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-dermatol%C3%B3gicos/hipersensibilidad-y-trastornos-reactivos-de-la-piel/pioderma-gangrenoso

- Ferrándiz-Pulido C, García-Patos Briones V. Pioderma gangrenoso. Diagnóstico y tratamiento. Piel Form Contin En Dermatol. 1 de enero de 2008;23(1):24-9.

- Biopsia de piel – Mayo Clinic [Internet]. [citado 23 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/skin-biopsy/about/pac-20384634

- Suárez-Pérez JA, Herrera-Acosta E, López-Navarro N, Vilchez-Márquez F, Prieto JD, Bosch RJ, et al. Pioderma gangrenoso: Presentación de 15 casos y revisión de la literatura. Actas Dermo-Sifiliográficas. 1 de marzo de 2012;103(2):120-6.

La radiodermitis, un efecto secundario de la radioterapia: qué es y cómo paliarlo

¿Por qué hay quien no tolera las medias de compresión?

Insuficiencia Venosa Crónica

Tendencia

-

Divulgaciónhace 7 años

Divulgaciónhace 7 añosLa radiodermitis, un efecto secundario de la radioterapia: qué es y cómo paliarlo

-

Divulgaciónhace 4 años

Divulgaciónhace 4 años¿Por qué hay quien no tolera las medias de compresión?

-

Divulgaciónhace 3 años

Divulgaciónhace 3 añosInsuficiencia Venosa Crónica

-

Productoshace 5 años

Productoshace 5 añosApositos DACC Cutimed Sorbact

-

Divulgaciónhace 5 años

Divulgaciónhace 5 añosLesiones por humedad

-

Divulgaciónhace 7 años

Divulgaciónhace 7 añosPresentación de un caso de quemadura por cáusticos en Paciente Diabético

-

Divulgaciónhace 7 años

Divulgaciónhace 7 añosDesbridamiento

-

Divulgaciónhace 4 años

Divulgaciónhace 4 añosCuras Húmedas y Secas – Diferencias y Usos

You must be logged in to post a comment Login